皆さま、こんにちは、あるいはこんばんは。

佐賀県よろず支援拠点コーディネーターの今里です。

今回は、マーケティングについて記事を書かせていただきます。非常に範囲が広くなってしまうため、数回に分けてアップしていきたいと思います。

今里暁子/Webプロデューサー

今里暁子/Webプロデューサーマーケティングとは、商品やサービスが売れる仕組みを構築することです。 市場調査・商品開発・営業・宣伝・販売・販促など、すべての活動が含まれます。

マーケティング活動のデジタル化と新しい定義

スマートフォンが普及したことから始まり、近年の感染症の流行などの環境変化に伴い、私たちが日常生活の中でインターネットを活用する機会は格段に増えました。そして今後もAIなどの技術やサービスの進化はますます加速し、様々なデジタル化についていくのもやっと・・・Web(インターネット)業界30年の私も、そんな気持ちで過ごしております。

「ホームページ、SNS、通販、広告、AI、DX化・・・一体何から手を付けたら良いのだろう?」

そんなふうに思っていらっしゃる方は多いのではないかと思います。

このような背景をふまえ、(公社)日本マーケティング協会は2024年1月、34年ぶりにマーケティングの定義を以下のように刷新しました。

(マーケティングとは)顧客や社会と共に価値を創造し、その価値を広く浸透させることによって、ステークホルダーとの関係性を醸成し、より豊かで持続可能な社会を実現するための構想でありプロセスである。

注 1)主体は企業のみならず、個人や非営利組織等がなり得る。

https://www.jma2-jp.org/home/news/916-marketing

注 2)関係性の醸成には、新たな価値創造のプロセスも含まれている。

注 3)構想にはイニシアティブがイメージされており、戦略・仕組み・活動を含んでいる。

ちなみに34年前の1990年に制定されたマーケティングの定義は以下のとおりです。

マーケティングとは、企業および他の組織1)がグローバルな視野2)に立ち、顧客3)との相互理解を得ながら、公正な競争を通じて行う市場創造のための総合的活動4)である。

https://www.jma2-jp.org/home/news/916-marketing

1)教育・医療・行政などの機関、団体などを含む。

2)国内外の社会、文化、自然環境の重視。

3)一般消費者、取引先、関係する機関・個人、および地域住民を含む。

4)組織の内外に向けて統合・調整されたリサーチ・製品・価格・プロモーション・流通、および顧客・環境関係などに係わる諸活動をいう。

言葉一つ一つをじっくり読み込むと、ものすごく時代を表していて面白いですね。

これからマーケティング活動を始めようと思っていたり、これまでのマーケティング活動を時代に合わせていきたいとお考えの方にまずお伝えしたいことは

今こそ基本に立ち返りましょう

ということです。

基本的なことを見直してみる

「ホームページをつくろう」「SNSで情報発信しよう」その前に、戦略はありますか?

そもそも戦略ってなに?という状態ではないでしょうか?

もしそうであれば、基本的なことを見直すところから始めてみませんか?

マーケティングの定義に書かれていることを一つ一つ自社の商品・サービスと照らし合わせてみましょう。

①顧客や社会と共に価値を創造・・・ってどういうこと?

②その価値を広く浸透させること・・・ってどういうこと?

③ステークホルダーとの関係性を醸成・・・ってどういうこと?

④より豊かで持続可能な社会を実現するための構想・・・ってどういうこと?

⑤構想にはイニシアティブがイメージされており、戦略・仕組み・活動・・・ってどういうこと?

これらの「どういうこと?」を自分の言葉で伝えられるようになることが、最初の一歩ではないでしょうか。この「どういうこと?」を書き出して、企業理念やビジョンを明確化しましょう。

※単語の意味がわからない場合は調べましょう。「調べる」という行動が大変重要です。

とはいえ、これらの「どういうこと?」を簡単に明確にできれば苦労しませんよね。

そのために様々なフロー・モデルや分析手法が存在しています。

(よろずでもセミナーや個別相談でサポートしています!)

しかしこれらのフロー・モデルや分析手法を使う前に、一度じっくり見てほしいことがあります。

それは

顧客理解です。

顧客理解をやってみよう

マーケティング戦略を立てる際は、以下の流れが一般的です。

この中でも、セミナー・ワークショップを開催していると「顧客理解」が苦手な方が多い印象です。

まず、視点の切り替えが必要です。ついつい自分の商品・サービスを売るための自分視点になりがちなのですが、お客様の視点に立ち、お客様の欲求を知り(深ければ深いほど良い)、お客様の欲求を満たすことや課題を解決する提案をする必要があります。

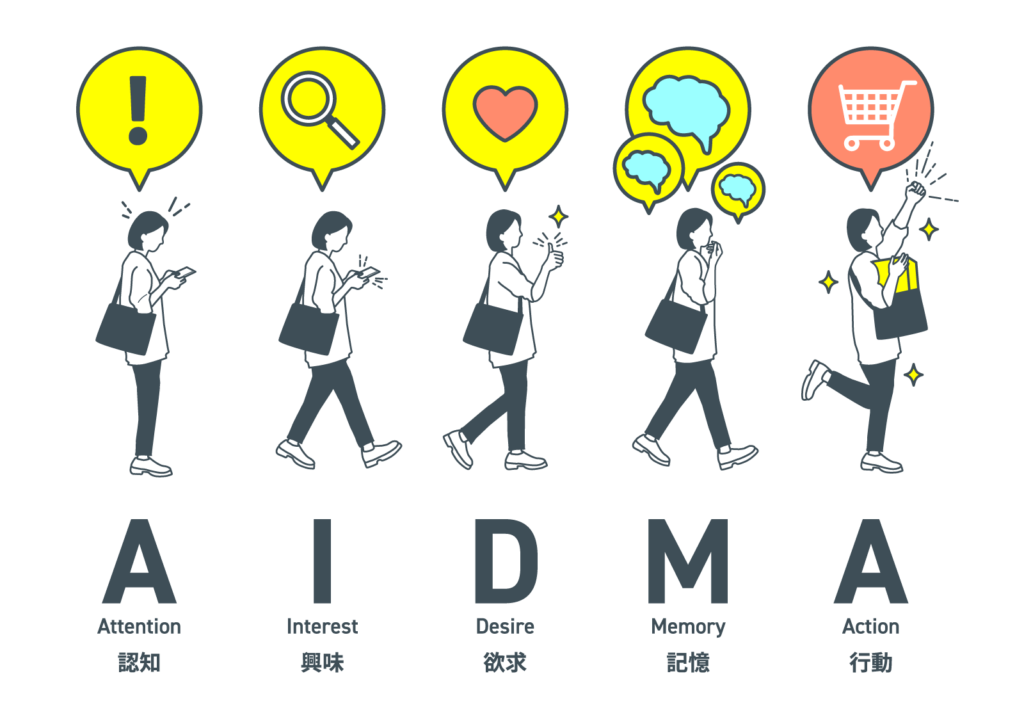

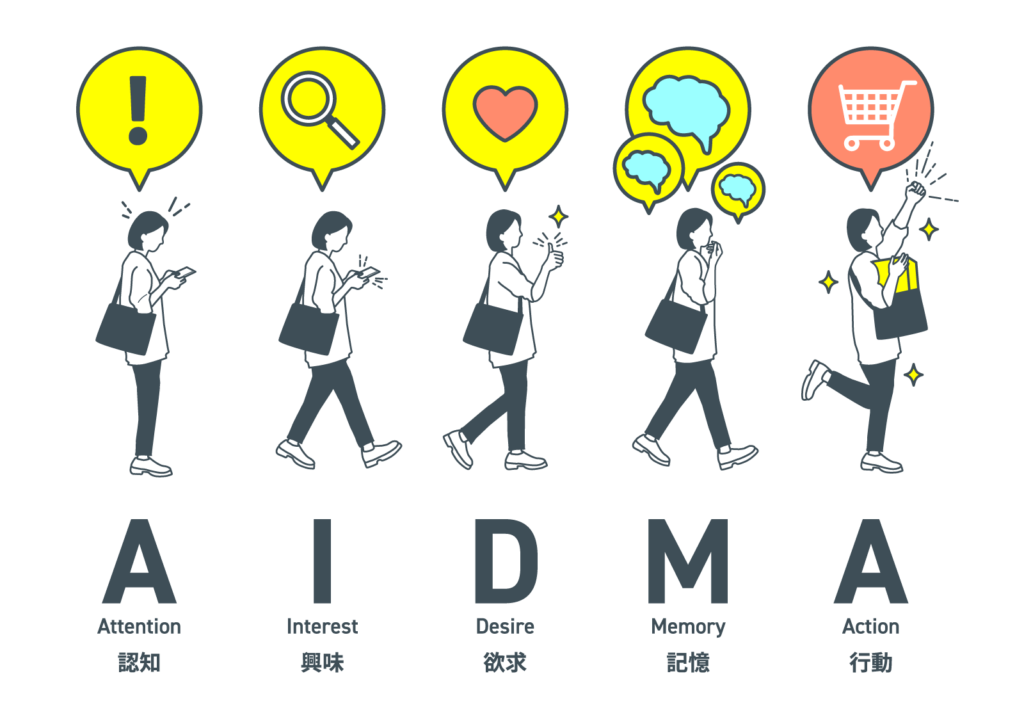

例えばこのAIDMAにそって消費者が買い物をするとします。

この消費活動に沿って、気持ちはどんなふうに動いていくと思いますか?

最近、暑いような寒いような不思議な気温が続きましたが、メールを整理しているときに「気温24度のコーデ」という広告文が目に止まりました。思わずクリックしました。

このコピーを考えた人は、どうしてこの言葉が出てきたんでしょう?

お客様にインタビューして「気温24度くらいのコーディネートが一番迷う」という声を聞いたのでしょうか。それとも、検索ワードを分析していてこの単語の組み合わせを見つけたのでしょうか。

顧客理解を深めるためには、以下の手法があげられます。

- ユーザーインタビュー

最も定番の手法。既存顧客または見込み顧客にインタビューする。深く洞察する。 - SNS

各SNSで自社商品や類似商品をどんな人達が購入し、どんなふうに発信しているのかを調べる。その人達の傾向を洞察する。 - レビューサイトの口コミ

複数のレビューサイトの口コミを集め、傾向を洞察する。 - アンケート

アンケート調査も昔から使われる手法。 - アクセス解析

Webサイトのアクセス解析を行う。

これらはデジタルツールを活用して実施することが可能です。

他にも色々ありますが、徹底的に顧客理解をすることで突破口が見つかるものです。

ぜひやってみてください。

ちなみに先程の「気温24度のコーデ」についてはクリックしたものの購入はしませんでした。

それはなぜでしょう?

こういったことを深く自分自身で洞察することも、顧客理解に繋がります。

顧客理解こそが戦略のカギとなります!

日頃、自分自身が何を考え、意思決定をしているのかを洞察することから始めてみましょう!

個別相談、いつでもお待ちしています!

まずは現状の見直しをやってみませんか?